Effizientere Geschäftsprozesse dank Branchensoftware: Auswahl, Vorteile und Praxistipps

- 1. Branchensoftware im Überblick

- 2. Was ist eine Branchenlösung?

- 3. Für wen ist branchenspezifische Unternehmenssoftware sinnvoll?

- 4. Pro und Contra

- 5. Branchensoftware-Varianten in der Übersicht

- 6. Praxisbeispiele

- 7. Was unterscheidet passende von ungeeigneten Lösungen?

- 8. Entscheidungsleitfaden: Welche Branchenlösung passt?

- 9. Einführung und Implementierung

- 10. Branchensoftware entwickeln lassen bei TenMedia

Branchensoftware im Überblick

👉 Ca. 70 % der mittelständischen Unternehmen in Deutschland nutzen branchenspezifische Lösungen.

👉 Spezial-Software schafft Vorteile durch Automatisierung und digitale Effizienz.

👉 Branchenprogramme helfen bei Regularien, Datenschutz und effizientem Management.

👉 Die Fehlerquote in der Datenverwaltung kann mit Branchenprogrammen um 30 % gesenkt werden.

👉 Von der Kalkulation bis zum Reporting werden diverse zentrale Geschäftsbereiche abgedeckt.

👉 Moderne Branchensoftware kann flexibel mit Partner-Tools erweitert werden.

Was ist eine Branchenlösung?

Branchensoftware ist speziell für die Anforderungen eines bestimmten Unternehmenssektors entwickelt oder angepasst. Im Unterschied zur klassischen Standardsoftware bildet eine Branchenlösung typische Prozesse, gesetzliche Vorgaben und nötige Schnittstellen meist direkt ab.

Typische Merkmale sind ein hoher Grad an Praxistauglichkeit, Automatisierung von Routineaufgaben sowie eine besonders enge Passung zu den Nutzerbedürfnissen im jeweiligen Sektor. Dadurch wird effizientes Arbeiten möglich, Compliance-Risiken sinken – und Ressourcen können gezielter für Innovation, Wachstum oder Support eingesetzt werden. Eine Branchenlösung kann sowohl als eigenes Produkt am Markt existieren als auch auf Basis einer bestehenden Standardsoftware individuell angepasst werden. Für besonders spezifische Geschäfts- und Produktionsprozesse empfehlen sich individuelle Lösungen. Module für besondere Fachbereiche lassen sich flexibel integrieren.

Was ist ein Beispiel für Branchensoftware?

Nehmen wir als Beispiel eine Branchensoftware für das Gesundheitswesen: In Arztpraxen und Kliniken kommen spezialisierte Praxisverwaltungssysteme zum Einsatz. Diese leisten weit mehr als eine klassische Office-Lösung. Sie verwalten Patientendaten, Terminplanung, Abrechnung nach EBM oder GOÄ, Rezeptmanagement und sogar die Integration medizinischer Diagnosegeräte. Bekannte Lösungen in diesem Segment sind etwa Medistar, Albis oder CGM. Moderne Branchensoftware für die Gesundheitsbranche bietet nicht nur effiziente Dokumentation und Abrechnung, sondern unterstützt auch die Einhaltung strenger Datenschutzregeln. Sie ermöglicht außerdem die digitale Zusammenarbeit im Team.

Branchensoftware vs. Unternehmenssoftware

Sind Branchensoftware und Unternehmenssoftware (auch Business Software genannt) dasselbe? Nein, sind sie nicht, auch wenn es eine Schnittmenge gibt.

Als Unternehmenssoftware bezeichnen wir die Gesamtheit aller Programme, die zentrale Geschäftsprozesse eines Betriebs steuern. Dazu zählen zum Beispiel ERP-Systeme, Buchhaltungsprogramme oder ein CRM.

Branchenlösungen sind ein Teilbereich der Business Software. Es handelt sich um branchenspezifische Unternehmenssoftware. Ihr Fokus liegt gezielt auf den Besonderheiten und Herausforderungen einer spezifischen Branche. Im Unterschied zur Business Software geht sie stärker in die Tiefe und passt sich an die jeweiligen Anforderungen und rechtlichen Rahmenbedingungen der jeweiligen Branchen an. Wer vor der Entscheidung steht, sollte genau prüfen, ob eine Standardlösung ausreicht. Vielleicht ist auch die zielgenaue Unterstützung einer spezialisierten Branchenlösung vonnutzen.

Für wen ist branchenspezifische Unternehmenssoftware sinnvoll?

Branchenlösungen können in vielen Unternehmensbereichen den entscheidenden Unterschied machen. Eine Übersicht der wichtigsten Merkmale bietet Orientierung und erleichtert den Vergleich. Im Folgenden sind konkrete Beispiele für verschiedene Wirtschaftszweige zusammengefasst. In diesem Artikel sind außerdem zusätzlich zentrale Informationen dazu zu finden, welche Zielgruppen besonders profitieren und für wen branchenspezifische Software weniger geeignet ist.

Beispiele für Branchensoftware

Je nach Tätigkeit und Marktumfeld unterscheiden sich die Ansprüche an die Software erheblich. Gerade im Kontext der ERP-System-Architektur werden Module individuell kombiniert und auf unterschiedliche Branchen zugeschnitten. In der Praxis hat sich branchenspezifische Unternehmenssoftware in folgenden Bereichen bewährt:

- Branchensoftware für das Handwerk

- Branchensoftware für Gesundheitswesen

- Branchensoftware für Steuerberater

- Branchensoftware für Rechtsanwälte

- Branchensoftware für Maschinenbau

- Branchensoftware für den Einzelhandel

- Branchensoftware für Finanzdienstleister

- Branchensoftware für Ingenieure

- Branchensoftware für IT-Dienstleister

- Branchensoftware für die Immobilienbranche

- Branchensoftware für Zeitarbeit

- Branchensoftware für den Gartenbau

- Branchensoftware für Dachdecker

- Branchensoftware im Baugewerbe

- Branchensoftware für Tischler

- Branchensoftware für die Elektrobranche

- Branchensoftware für produzierende Unternehmen generell

Diese Aufzählung zeigt, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten sind – von der modularen ERP-Lösung im Mittelstand bis zu spezialisierten Anwendungen für Nischen und Fachbereiche.

Wer profitiert von dieser Art Business Software?

Den größten Mehrwert durch Branchenprogamme erzielen vor allem Firmen mit komplexen Abläufen, regelmäßigen Compliance-Anforderungen oder klar definierten Geschäftsprozessen. Beispielsweise können ERP-System-Dienstleister dabei helfen, die Geschäftslogik über verschiedene Werkzeuge zu steuern und individuell anzupassen, was eine effiziente Integration von Branchensoftware ins Unternehmen fördert. Laut einer Bitkom-Studie aus dem Jahr 2022 nutzen heute etwa 70 % der mittelständischen Unternehmen in Deutschland branchenspezifische Lösungen. (Quelle: Bitkom, e. V.: Digital Office Index – Digitalisierung von Büro- und Verwaltungsprozessen in deutschen Unternehmen 2022) Diese unterstützt sie dabei das Personal zu entlasten, Fehlerquoten zu reduzieren und neue gesetzliche Vorgaben umzusetzen.

KMU, Konzerne und Behörden

Typische Profiteure sind KMU, deren Kerngeschäft hohe Dokumentations- und Abrechnungslasten verursacht (z.B. Handwerk, Gesundheitswesen, Steuerkanzleien, Baugewerbe). Aber auch größere Konzerne, die ihren Workflow standardisieren und skalieren wollen, vertrauen oft auf individuelle Softwareentwicklung oder spezialisierte Branchenlösungen. Für Behörden und öffentliche Einrichtungen spielen digitale Effizienz, Nachvollziehbarkeit und Datenschutz eine besondere Rolle. Hier sorgt branchenspezifische Unternehmenssoftware für stabile und sichere Abläufe.

Erfolgreiche Firmen setzen gezielt auf Anwendungen, die Schnittstellen zu vorhandenen Systemen (wie ERP, CRM oder DMS) bieten und flexibel an neue Anforderungen angepasst werden können.

Für wen eignet sich Branchensoftware nicht?

Recht allgemein gehaltene Branchenlösungen bringen keinen Vorteil, wenn Geschäftsprozesse zu individuell oder dynamisch sind. Das gilt vor allem für sehr innovativen Start-ups, jungen Firmen mit schnellen Strategiewechseln oder für Betriebe, die noch stark im Experimentieren sind. Für Kleinstunternehmen mit minimalem Administrationsaufwand und wenigen Nutzer:innen kann eine branchenspezifische Lösung überdimensioniert sein.

Firmen, die eine maximale Freiheit in der Gestaltung ihrer Prozessketten möchten oder neue Geschäftsfelder testen, fahren mit individualisierter Software oder flexiblen Standardtools oft besser. Wer noch keine klaren Abläufe definiert hat, sollte zunächst Prozessschritte klären und strukturieren, bevor eine branchenspezifische Unternehmenssoftware eingeführt wird. Doch worin genau liegen die Vorteile von Branchensoftware und was sind ihre Nachteile?

Pro und Contra

Firmen aus unterschiedlichen Branchen, egal ob Mittelstand, Produktionsbetrieb oder Dienstleister, profitieren in der Praxis sehr unterschiedlich von Branchensoftware-Funktionen wie Automatisierung oder verbesserter Datenverwaltung. Gerade für einen Betrieb aus dem Mittelstand, der Wert auf strukturiertes Management legt, ist eine ERP-Branchensoftware oft das Mittel der Wahl. Umso wichtiger ist es, individuelle Parameter und die jeweilige Prozesslandschaft zu analysieren.

Neben spezifischen Kriterien für die Auswahl von Branchensoftware lohnt auch ein Blick auf das technische ERP System für Geschäftsprozesse und die Einbindung von CRM oder weiterer Business Software. Hierbei sind im Endeffekt umfangreiche Informationen nötig, um die passende Lösung zu finden. Im Folgenden geben die wichtigsten Vor- und Nachteile von Branchensoftware einen ersten Überblick.

Vorteile von Branchensoftware

Der Einsatz von spezialisierter Software hat in der Regel zahlreiche konkrete Verbesserungen zur Folge. Besonders in Verbindung mit moderner ERP-Branchensoftware oder als modulare Lösung entfalten sich die Potenziale effektiv. Studien zeigen, dass durch gezielte Automatisierung betrieblicher Abläufe und den Umstieg auf branchenspezifische Programme in mittelständischen Firmen die durchschnittliche Produktivität um bis zu 25 % und die Fehlerquote in der Datenverwaltung um 30 % gesenkt werden kann (Quelle: McKinsey Digital Report, 2021).

Zu den Vorteilen von Branchenlösungen gehören:

- Effizienzsteigerung

Durch vordefinierte Workflows und branchenspezifische Verfahrensweisen werden Routinetätigkeiten beschleunigt und Fehlerquellen reduziert. - Automatisierung

Regelmäßige Abläufe wie Abrechnung, Berichte oder Freigaben können durch Automatisierung direkt im System erfolgen. Das entlastet Mitarbeitende und schafft Raum für wertschöpfende Aufgaben. - Compliance und Sicherheit

Branchenlösungen können rechtliche Anforderungen (etwa im Gesundheitswesen oder Finanzbereich) abbilden und die revisionssichere Verarbeitung aller Geschäftsvorgänge unterstützen. - Optimierter Kundenservice

Schneller Zugriff auf Daten und gezielte Informationsbereitstellung ermöglichen eine individuellere und schnellere Betreuung von Kunden und Geschäftspartnern. - Verbesserte Datenverwaltung

Eine Branchenlösung sorgt für konsistente und zentrale Speicherung von geschäftsrelevanten Daten – inklusive aller Schnittstellen zu Drittsystemen. Fehler durch Medienbrüche oder Mehrfacheingaben werden vermieden. - Einfache Integration

Die Integration von Branchensoftware ins Unternehmen ist meist einfacher, wenn branchentypische Module und Schnittstellen bereits vorhanden sind. - Skalierbarkeit und Flexibilität

Viele moderne Branchensoftware-Funktionen lassen sich durch Module flexibel anpassen oder später erweitern. - Erprobte Branchenprogramme

Praxiserprobte Programme greifen auf Erfahrungen zahlreicher ähnlicher Firmen zurück – diese Best Practices sind wertvoll bei der Einführung und Weiterentwicklung. - Kostentransparenz für spezielle Zielvorgaben

Kalkulierbare, branchenspezifische Kosten für Branchensoftware sparen böse Überraschungen im Projektverlauf. - Geringere Schulungsaufwände

Mitarbeitende finden sich schneller zurecht, da die Nutzeroberfläche an das Tagesgeschäft angepasst ist. Digitale Schulungen und Support durch externe Partner können zusätzlich einen reibungslosen Ablauf der Einführung ermöglichen.

Nachteile von Branchenlösungen

Trotz vielfältiger Vorteile von Branchenlösungen treten in der Praxis auch typische Herausforderungen auf, die im Vorfeld bedacht werden sollten. Der Auflistung der Nachteile liegt zugrunde, dass laut einer IDC-Studie 60 bis 65 % aller deutschen KMU und Konzerne spezialisierte Standardlösungen als Basis nutzen. (Quelle: IDC: “ERP in Deutschland 2022/2023 – Wachstum, Wandel und Herausforderungen”)

Zu den Nachteilen von Branchensoftware gehören:

- Mangelnde Individualisierbarkeit

Branchensoftware für produzierende Unternehmen oder Dienstleister deckt die Masse der Fälle ab, doch hochindividuelle Sonderprozesse benötigen oft aufwändige Anpassungen. - Abhängigkeit vom Anbieter

Wer auf ein spezielles System setzt, bindet sich meist längerfristig. Wechsel oder Erweiterungen können sich als schwierig und kostenintensiv erweisen. - Komplexität bei der Integration

Besonders bei heterogenen IT-Landschaften kann die Integration von Branchensoftware ins Unternehmen aufwändiger sein als zunächst angenommen. - Eingeschränkte Flexibilität bei Veränderungen

Ändern sich Marktanforderungen oder Geschäftsmodelle ist die Anpassung einer bestehenden Lösung nicht immer unkompliziert. - Kosten für individuelle Anpassungen

Standardmodule sind günstig, individuelle Erweiterungen oder neue Module können jedoch schnell teuer werden. - Verfügbarkeit von Branchensoftware für kleine Unternehmen

Gerade kleine Betriebe finden nicht immer eine Lösung, die Preis, Funktionsumfang und Usability optimal kombiniert. - Lernaufwand bei komplexen Lösungen

Je nach Umfang der Lösung können Schulungen und Einarbeitung sehr zeitintensiv werden. - Datenmigration und Legacy-Probleme

Beim Umstieg auf eine neue Lösung können Altdaten oder individuelle Schnittstellen große Herausforderungen bereiten.

Branchensoftware-Varianten in der Übersicht

Branchenlösung ist nicht gleich Branchenlösung. Wer sich für eine neue Lösung entscheidet, steht heute vor einer Vielzahl technischer, organisatorischer und strategischer Optionen. Je nach Ausgangslage, IT-Landschaft und Sicherheitsanforderungen sind unterschiedliche Varianten sinnvoll. Digitale Innovationen und neuartige Module werden zunehmend wichtiger und beeinflussen die Auswahl maßgeblich. Im folgenden Überblick werden die wichtigsten Architektur- und Betriebsformen sowie deren Besonderheiten dargestellt.

Cloud vs. On-Premises

Bei der Wahl der Betriebsform zählt längst nicht mehr nur die technische Infrastruktur: Cloud-basierte Branchensoftware bietet Flexibilität und schnellen Zugang zu neuen Funktionen – einschließlich unkomplizierter Updates, Standortunabhängigkeit und hoher Skalierbarkeit. Sie eignet sich besonders für KMU, die auf geringe eigene IT-Ressourcen und maximale Mobilität setzen.

Im Gegensatz dazu ermöglicht die On-Premises-Lösung das Hosting und Management der Software in der eigenen IT-Umgebung, was für bestimmte Branchen mit hohen Datenschutzanforderungen oder strikten Compliance-Regeln oft unverzichtbar ist. Die Einführung von Branchensoftware im Unternehmen ist bei On-Premises häufig eng mit bestehenden IT-Landschaften verbunden und erfordert sorgfältige Planung.

On-Premises bietet volle Kontrolle, kann allerdings mit höherem Wartungsaufwand und größeren Investitionskosten verbunden sein. Viele Firmen nutzen auch hybride Modelle, die das jeweils Beste aus beiden Welten kombinieren. Im Bereich ERP-Branchensoftware gibt es mittlerweile zahlreiche Wege zur optimalen Anbindung unterschiedlicher Standorte und Systeme.

| Betriebsform | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|

| Cloud | 🟢 Schnelle Inbetriebnahme 🟢 Automatische Updates 🟢 Weniger eigener IT-Personalbedarf 🟢 Günstiger Einstieg 🟢 Variable Kosten (Abo-Modell) 🟢 Gute Voraussetzungen für standortübergreifendes Arbeiten 🟢 Leichtere Integration neuer Services Skalierbar nach Bedarf | 🔴 Abhängigkeit von Internetverbindung 🔴 Daten oft außerhalb der eigenen Infrastruktur 🔴 Anpassungen durch Cloud-Plattform limitiert 🔴 Datenschutz-/Compliance-Bedenken (insb. sensible Daten) 🔴Anbieterwechsel kann schwierig sein (Vendor Lock-in) |

| On-Premises | 🟢 Volle Kontrolle über Infrastruktur und Daten 🟢 Hohe Anpassbarkeit vor Ort 🟢 Unabhängig von Cloud-Anbietern 🟢 Bessere Integration mit spezieller Hardware 🟢 Kein Risiko durch externe Cloud-Ausfälle | 🔴Hoher Anschaffungs- und Betriebsaufwand 🔴 Updates, Maintenance und Backups sind Eigenleistung 🔴 Eingeschränkte Skalierbarkeit 🔴 Aufwendig für mobile oder verteilte Nutzung 🔴 Längere Projektlaufzeiten |

Offene vs. geschlossene Systeme

Ein weiterer zentraler Entscheidungsfaktor ist die Frage nach Offenheit: Offene Branchensoftware-Systeme zeichnen sich durch Schnittstellen („APIs“), modularen Aufbau und die leichte Integration zusätzlicher Anwendungen oder externer Werkzeuge aus. Diese Offenheit ermöglicht es Firmen, eigene Arbeitsabläufe flexibel abzubilden und innovative Module zu ergänzen – etwa bei der Einbindung von ERP, CRM oder BI-Lösungen.

Geschlossene Systeme hingegen sind weitgehend nach außen abgeschirmt. Sie bieten eine stabile, oft besonders sichere Betriebsumgebung und verringern Risiken durch Fremdzugriffe. Allerdings bedeutet weniger Offenheit meist auch weniger Flexibilität: Erweiterungen, Anpassungen oder die Integration neuer Geschäftsanwendungen sind häufig nur eingeschränkt oder mit erhöhtem Aufwand realisierbar. Eine Übersicht der offenen und geschlossenen Optionen kann dabei helfen, die beste Lösung zu finden.

| Systemform | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|

| Offene Systeme | 🟢 Einfache Integration mit externen Tools/Partnern 🟢 Vielfältige Optionen für zukünftige Innovationen 🟢 Flexibel bei Marktveränderungen und Wachstum 🟢 Schnittstellen-Kompatibilität (API, Drittanwendungen) 🟢 Förderung von Digitalisierung und neuen Geschäftsfeldern | 🔴 Komplexere Sicherheitsarchitektur notwendig 🔴 Mehr Fehlerpotenzial durch externe Zugriffe 🔴 Höhere Ansprüche an IT/Fachwissen intern 🔴 Abhängigkeit von Drittanbietern möglich |

| Geschlossene Systeme | 🟢 Stabile, übersichtliche Systemlandschaft 🟢 Einheitliche Benutzeroberfläche und Funktionen 🟢 Geringere Fehleranfälligkeit durch weniger externe Einflüsse 🟢 Einfacheres Management sowie konsistente Updates | 🔴Begrenzte Schnittstellen, geringe Erweiterbarkeit 🔴 Weniger flexibel bei Prozess- oder Marktänderungen 🔴 Gefahr der Abhängigkeit vom Hersteller/Anbieter 🔴 Erschwerte Integration neuer Module und Werkzeuge |

Was unterscheidet ERP-Systeme von branchenspezifischer Unternehmenssoftware?

Der Unterschied zwischen Branchensoftware und ERP-Systemen für Geschäftsprozesse liegt in ihrer Spezialisierung: ERP-Systeme steuern zentrale Abläufe wie Einkauf, Produktion, Vertrieb und Personal. Sie sind meist für verschiedene Branchen nutzbar und bieten eine breite Basis.

Branchenspezifische Unternehmenssoftware geht einen Schritt weiter: Sie deckt besondere Anforderungskriterien, Regeln und Routinen eines bestimmten Wirtschaftszweigs schon standardmäßig ab. Typische Module sind beispielsweise Spezialfunktionen für Kalkulationen im Bau, Dokumentation im Gesundheitswesen oder Planung in der Fertigung.

ERP-Systeme sind branchenübergreifend einsetzbar. Branchenprogramme punkten bei Tiefe, Praxisnähe und passgenauen Workflows. Laut der PAC-Studie „ERP-Software in der Praxis“ wehen 58 % der befragten Entscheider mit in ERP-Software das „Rückgrat der Softwarelandschaft im Unternehmen“. (Quelle: https://www.it-matchmaker.com/media/erp-praxis-2024-management-summary.pdf)

Standardsoftware, Branchensoftware oder Individualsoftware?

Die Frage nach der passenden Softwarestrategie betrifft nicht allein Budget und Unternehmensgröße.

Standardsoftware bietet solide Basisfunktionen für viele Geschäftsbereiche, eignet sich besonders für Firmen mit einfachen oder standardisierbaren Prozessen.

Branchensoftware schließt die Lücke zwischen Standardprodukt und Maßanfertigung, indem sie branchenspezifische, bewährte Lösungen bereitstellt. Es handelt sich oft um eine modulare, erweiterbare Plattform.

Individuelle Branchensoftware

Individualsoftware wird maßgeschneidert entwickelt und bildet exakt die jeweiligen Geschäftsprozesse, Besonderheiten und Wettbewerbsvorteile eines einzelnen Betriebs ab. Sie ist dann sinnvoll, wenn weder Standardsoftware noch bestehende Branchenprogramme alle Erfordernisse zuverlässig abdecken. In der Regel leisten IT-Agenturen einen langfristigen Support, wenn Firmen bei ihnen Branchensoftware entwickeln lassen. Die Entwicklung von Individualsoftware bringt maximale Anpassbarkeit, erfordert aber auch Ressourcen für Beratung, Implementierung und laufenden Support. Bei vielen Firmen führt daher erst eine genaue Analyse, zum Beispiel mit einem erfahrenen ERP-System-Dienstleister, zur optimalen Entscheidung und maßgeschneiderten Lösung.

Standardsoftware vs. Branchensoftware vs. Individualsoftware

Die Abwägung Standardsoftware, Branchensoftware oder Individualsoftware verlangt eine tiefe Analyse der unternehmensspezifischen Geschäftsprozesse, vorhandener IT-Strukturen, Zukunftspläne und Marktanforderungen. Oft entsteht das beste Ergebnis durch eine durchdachte Kombination mehrerer Varianten. Etwa in Form einer modularen Branchenplattform, die mit spezifischen Komponenten individuell erweitert wird.

Standardsoftware

Vorteile

🟢 Schnell verfügbar und dokumentiert

🟢 Große Nutzer-Community

🟢 Regelmäßige Updates und Support durch Hersteller

🟢 Kosteneffizient bei Standardprozessen

Nachteile

🔴 Eingeschränkte Anpassungsfähigkeit

🔴 Möglicher Funktionsüberschuss (unpassende Features)

🔴 Abhängigkeit vom Hersteller

Branchensoftware

Vorteile

🟢 Spezifisch für die Anforderungen einzelner Branchen

🟢 Branchenspezifische Module und Workflows

🟢 Schnell einsetzbar in branchentypischen Prozessen

🟢 Austausch mit anderen Nutzern derselben Branche möglich

🟢 Roadmaps durch Branchenfokus meist vorausschauender

Nachteile

🔴Für Nischenanforderungen mitunter zu unflexibel

🔴 Datenmigration kann komplex sein

🔴 Eher weniger geeignet bei sich schnell wandelnden Entwicklungen

Indidvidualsoftware

Vorteile

🟢 Präzise Abbildung individueller Geschäftsprozesse

🟢 Maximale Flexibilität und Innovationsgrad

🟢 Kein unnötiger Feature-Overhead

🟢 Eigenes Branding und Gestaltung möglich

Nachteile

🔴 Höhere Entwicklungs- und Wartungskosten

🔴 Längere Einführungszeit

🔴 Spezielles Know-how für Pflege und Support nötig

Praxisbeispiele

Praxisnahe Szenarien sind entscheidend, wenn es um fundierte Bewertungen und Investitionsentscheidungen für Business-IT geht. Die Auswahl der besten Branchenlösung für die eigene Firma hängt stark von der individuellen Situation und den branchenspezifischen Spezifikationen ab. Viele kleinere Firmen profitieren beispielsweise durch die gezielte Implementierung von Branchenlösungen für KMU, da diese optimal auf ihre Aktivitäten zugeschnitten sind.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie unterschiedliche Branchenprogramme konkrete Mehrwerte schaffen, individuelle Bedürfnisse erfüllen und die täglichen Abläufe spürbar verbessern.

Branchenlösung im Gesundheitswesen

Im Gesundheitswesen begegnet Software vielen unterschiedlichen Ansprüchen – und deckt weit mehr ab als nur die Verwaltung einer Arztpraxis. Moderne Branchenlösungen durchdringen heute die gesamte medizinische Versorgungskette: vom kleinen Facharztzentrum über große Krankenhäuser bis hin zu Pflegeeinrichtungen und der Koordination von Rettungseinsätzen.

Branchenlösung für Krankenhäuser

Im Gesundheitswesen begegnet Software vielen unterschiedlichen Ansprüchen – und deckt weit mehr ab als nur die Verwaltung einer Arztpraxis. Moderne Branchenlösungen durchdringen heute die gesamte medizinische Versorgungskette: vom kleinen Facharztzentrum über große Krankenhäuser bis hin zu Pflegeeinrichtungen und der Koordination von Rettungseinsätzen. Eine der größten Herausforderungen ist dabei die Verknüpfung von Patienteninformationen, Verwaltung der Datenströme und die lückenlose Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, wie sie eine Branchenlösung für das Gesundheitswesen mit Datenschutz gewährleistet.

Notfallversorgung

Der Alltag im Krankenhaus verlangt nach einer zentralen Plattform, die nicht nur Patientendaten sicher speichert. Auch Abläufe von der Aufnahme über die OP-Planung bis zur Entlassung müssen effizient gesteuert werden. Mit einer passenden ERP-Branchenlösung lassen sich Routineaufgaben automatisieren und Arbeitsgänge abteilungsübergreifend verbinden. Ein gutes Beispiel ist das digitale Bettenmanagement: Freie Ressourcen, Belegungen und Reinigungsteams werden über wenige Klicks koordiniert.

Durch Branchensoftware DSGVO-Konform

Gerade im sensiblen Umfeld ist Datenschutz entscheidend – zertifizierte Branchenlösungen erfüllen strenge Reglementierung der DSGVO. Automatisierte Verfahren, wie die Übermittlung von Laborwerten oder interdisziplinäre Fallbesprechungen per Videokonferenz, sparen wertvolle Zeit. Eine Integration mit CRM, Laborsoftware und externen Partnern sorgt dafür, dass alle Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. So entstehen transparente Workflows, die sowohl die Versorgung der Patienten verbessern als auch die Effizienz im Betrieb spürbar steigern.

Branchensoftware für Wohnungsverwaltung

Wohnungsverwaltungen und Immobilienbetreiber stehen oft vor der Herausforderung, große Datenmengen rund um Objekte, Mieter, Verträge und Zahlungen effizient und übersichtlich zu bearbeiten. Eine cloudbasierte Plattform vereinfacht den Alltag: Die Buchhaltung behält automatisch den Überblick über Geldeingänge, die Erstellung von Betriebskostenabrechnungen erfolgt auf Knopfdruck und Wartungstermine werden zentral gemanagt.

Schnittstellen zu Service-Dienstleistern, digitale Kundenportale und geplante Automatisierung vereinfachen die Kommunikation. Bei Veränderungen wie Eigentümerwechseln oder Migration auf neue Systeme sorgt ein integrierter Support dafür, dass Umstellungen ohne Medienbruch und Datenverlust ablaufen. Effizient nutzbare Werkzeuge für Kalkulation, Terminplanung oder Mandantenberatung steigern zudem die Transparenz. Besonders schätzen viele Verwaltungen die Möglichkeit, komplexe Kalkulationen direkt im System durchzuführen – und so Entscheidungen faktenbasiert zu treffen.

Branchenspezifische Software im Bildungswesen

Auch Bildungseinrichtungen sind längst auf digitale Lösungen angewiesen, um den gewachsenen Ansprüchen moderner Lernumgebungen gerecht zu werden. Die Zeiten, in denen ein Stundenplanprogramm ausreichte, sind vorbei. Heute ermöglichen es branchenspezifische Anwendungen, Schulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen, komplexe Abläufe wie Kurswahlen, Notenvergabe, Ressourcenverwaltung und Kommunikationswege zentral zu steuern.

Angenommen, ein Bildungsinstitut setzt eine cloudbasierte Plattform ein: Schon die Anmeldung neuer Teilnehmer und die Verwaltung von Stundenplänen laufen automatisiert ab. Lehrende und Verwaltungspersonal aktualisieren Noten oder erstellen Bescheinigungen direkt im System – und alle Beteiligten haben jederzeit Zugriff auf die relevanten Daten. Für die Raumplanung werden verfügbarer Platz, technische Ausstattung und individuelle Spezifikationen zusammengeführt. Engpässe lassen sich frühzeitig erkennen und beheben.

Maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Ansprüche

Digitale Werkzeuge sorgen für automatisierte Information an Lernende, ob es um Raumänderungen, Prüfungstermine oder neue Lernmaterialien geht. Ein großes Plus ist die Anbindung an weitere Business Software wie Buchhaltung, Bibliothekssysteme oder externe E-Learning-Angebote. Komplexe Anforderungen – etwa an Datenschutz, mehrstufige Zugriffsrechte oder Schnittstellen zu Behörden – werden so systematisch integriert. Gerade maßgeschneiderte Software mit branchenerprobtem Management und umfassender Beratung hilft den Bildungsanbietern, flexibel und zukunftssicher zu bleiben.

Was unterscheidet passende von ungeeigneten Lösungen?

Was macht eigentlich den Unterschied zwischen einer passenden und einer ungeeigneten Lösung aus? Im Alltag zeigt sich, dass es nicht nur auf Funktionen oder Preis ankommt, sondern vor allem auf Anpassbarkeit, Aktualität und die Fähigkeit, mit Veränderungen Schritt zu halten. Besonders relevant ist die Frage: “Welche Branchenlösung ist die beste für mein Unternehmen?” Denn die richtige Wahl kann langfristig Zeit, Kosten und Ressourcen sparen.

Flexibilität statt “One Size Fits All”

Einige Branchenlösungen sind eng an klassische Branchenstandards angelehnt. Für bestimmte Betriebe, bei denen Bearbeitungsschritte selten wechseln, mag dies ausreichend sein. Doch für die meisten modernen Organisationen – von der mittelständischen Fertigung bis zum komplexen Dienstleistungsunternehmen – ist Flexibilität entscheidend.

Besonders bei einer Implementierung von Branchenlösungen für KMU ist die Option zur Konfiguration und dem Einbau neuer Module häufig gefragt. Maßgeschneiderte Software-Lösungen bieten hier entscheidende Vorteile, da sie sich individuell anpassen und stetig weiterentwickeln lassen. Alte Programme, die auf veralteten Technologien basieren oder keinen modularen Ausbau zulassen, geraten schnell an ihre Grenzen. Cloudbasierte Branchenlösung spielen eine immer größere Rolle, weil sie sowohl eine bessere Skalierbarkeit als auch niedrigere Einstiegskosten garantieren.

Kann Branchensoftware individuell angepasst werden?

Diese Frage stellen sich Entscheider immer häufiger. Die eigentliche Stärke moderner Systeme zeigt sich oft erst im laufenden Betrieb: Wer digitale Werkzeuge und Workflows an neue Standards, Kundenwünsche oder gesetzliche Änderungen anpassen kann, bleibt langfristig wettbewerbsfähig.

Oft genügt es eben nicht, eine Lösung „von der Stange“ zu übernehmen. Viele aktuelle ERP-Branchenlösungen bieten mittlerweile offene Schnittstellen zu externen Anwendungen wie CRM, digitale Erweiterungen für branchenspezifische Kalkulationen oder integrierte Workflows für spezielle Genehmigungsprozesse. Es ist empfehlenswert, bereits bei der Auswahl zu prüfen, ob eine geplante Anpassung zum „Release-Management“ der Lösung passt – oder ob jede Änderung durch externe Partner teuer und kompliziert wird.

Support und Updates

Nicht zuletzt spielt die aktive Unterstützung während der Migration oder Anpassungsphase eine große Rolle. Guter Support, regelmäßige Updates und die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Anbieter Verfahren zu bearbeiten, machen oft den Unterschied zwischen einer zukunftssicheren Plattform und einer Einschränkung im täglichen Geschäft.

Übersicht: Worauf bei der Wahl der passenden Lösung zu achten ist

❓ Werden alle wichtigen Kernprozesse im Betrieb unterstützt?

❓ Sind Modul-Erweiterungen und Anpassungen problemlos möglich?

❓ Können Nutzerrollen, Workflows und Kalkulationslogiken einfach bearbeitet werden?

❓ Gibt es eine reibungslose Integration in bestehende IT-Infrastrukturen und zu Partnern?

❓ Ist die Lösung offen für neue Schnittstellen, etwa zu digitalen Services, ERP oder Kundenportalen?

❓ Wie wird das Thema Datenschutz gehandhabt, speziell in sensiblen Bereichen wie dem Gesundheitswesen?

❓ Stehen Informationen und Beratung zur Nutzung und Weiterentwicklung kostenlos oder transparent bereit?

Ungeeignete Software-Lösungen werden schnell zum Engpass für Wachstum und Kundenservice. Passende Systeme dagegen punkten mit Investitionssicherheit, bringen Flexibilität ins Unternehmen und sorgen dafür, dass sich Mitarbeitende und Management auf das konzentrieren können, was wirklich Wert schafft: produktive Arbeit und konsequenter Service für den Kunden.

Entscheidungsleitfaden: Welche Branchenlösung passt?

Wer sich mit der Einführung neuer IT-Systeme beschäftigt, steht oft vor einer Fülle an Optionen. Unterschiedliche Plattformen, Module und Architekturmodelle bieten scheinbar für jeden Bedarf die richtige Antwort – doch nicht jede Lösung hält im Alltag, was sie auf dem Papier verspricht. Gerade in Unternehmen mit hohem Veränderungstempo oder komplexen Abläufen ist die klare Definition der eigenen Anforderungen die wichtigste Grundlage für eine langfristig erfolgreiche IT-Strategie.

Entscheider sollten zu Beginn die zentralen Geschäftsprozesse und deren individuelle Besonderheiten kritisch hinterfragen. Welche Abläufe sind wirklich standardisierbar? Wo bestehen branchenspezifische Rahmenbedingungen, etwa in Bezug auf Datenschutz, Automatisierung oder Verknüpfungen zu CRM oder ERP? Auch der Aspekt der Flexibilität – etwa für die Integration neuer Geschäftsfelder oder zusätzlicher Module – sollte schon in der Auswahlphase bedacht werden.

Kriterien für die Auswahl von Branchensoftware

Nicht selten entscheiden Details wie Nutzungsrechte, Support-Konzepte oder die Möglichkeit, Daten aus Bestandsanwendungen zu migrieren, über den tatsächlichen Projekterfolg. Ein durchdachtes Produkt für den Mittelstand mag noch so viele Zertifizierungen aufweisen: Wenn entscheidende Workflows nicht abbildbar oder individuelle Erweiterungen nicht realistisch umsetzbar sind, entstehen im Alltag oft teure Engpässe. Expertenrat, ein Abgleich mit echten Praxisbeispielen und die sorgfältige Prüfung des Funktionsumfangs zahlen sich deshalb aus.

Folgende Kriterien helfen, die passende IT-Lösung für Ihr Unternehmen zu finden und kritisch zu bewerten:

❓Erfüllt das System alle relevanten Anforderungen des Betriebs?

❓Lässt es sich flexibel an die tatsächlichen Prozesse anpassen?

❓Lassen sich Schnittstellen zu vorhandenen CRM-/ERP-Tools integrieren?

❓Wie einfach ist die Migration bestehender Daten und die Einbindung zusätzlicher Module?

❓Bietet der Hersteller transparenten Support und besitzt nachweisliche Branchenerfahrung?

❓Ist das System skalierbar, sodass zukünftiges Wachstum oder neue Standorte problemlos abbildbar sind?

❓Werden Richtlinien zu Datenschutz, IT-Sicherheit und Compliance eingehalten?

❓Wie intuitiv ist die Bedienung für unterschiedliche Nutzergruppen im Unternehmen?

❓Lassen sich Kalkulations- und Analysefunktionen branchenspezifisch anpassen?

❓Gibt es umfassende Beratung und kostenfreie Testmöglichkeiten vor dem Kauf?

❓Stimmen Kostenstruktur, Nutzungsmodelle und Service-Level mit den Zielen der Organisation überein?

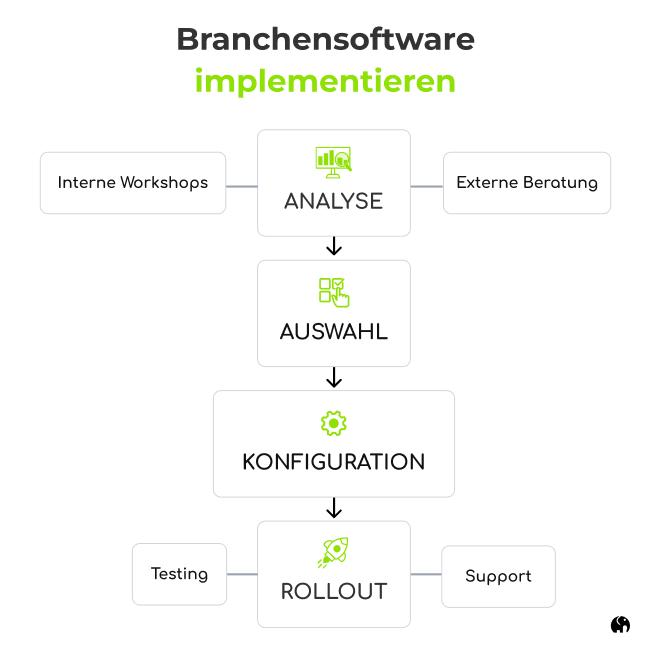

Einführung und Implementierung

Die Integration neuer Systeme verläuft selten nach Schema F. Dennoch gibt es bewährte Schritte, die sich im Arbeitsalltag in verschiedensten Betrieben etabliert haben. Zu Beginn steht meist eine genaue Bestandsaufnahme. Gerade bei der Implementierung von Branchenlösungen für KMU empfiehlt es sich, anhand einer priorisierten Übersicht zu prüfen, welche Verfahren und Daten migriert werden sollen und wie dies auf die spezifische Produktion oder den Dienstleistungsbetrieb abgestimmt ist. Welche Prozesse sollen künftig digital gesteuert werden? In Workshops mit Key Usern wird festgelegt, wie digitale Datenströme organisiert und optimiert werden können. Eine frühzeitige Beratung mit branchenerfahrenen Partnern hilft dabei, die ideale Vorgehensweise für die Einführung von Branchensoftware im Unternehmen zu finden und mögliche Risiken im Vorfeld zu adressieren.

Typischer Ablauf der Software-Implementierung

Nach Auswahl und Konfiguration erfolgt der eigentliche Rollout – oft parallel zum laufenden Tagesgeschäft. Begleitet wird die Einführung durch gezielte Tests, kontinuierlichen Support und die Möglichkeit, im Verlauf Anpassungen vorzunehmen.

Die Übertragung bestehender Informationen in eine neue Umgebung zählt zu den größten Herausforderungen jeder IT-Modernisierung. Vor allem dort, wo gewachsene Systeme, komplexe Kalkulationen oder zahlreiche Partner-Lösungen im Spiel sind, können Fehler im Datenimport gravierende Auswirkungen haben. Nicht zu unterschätzen ist hier die Auswahl einer passenden ERP-Branchenlösung, die nicht nur auf aktuelle Datenmodelle setzt, sondern auch die Automatisierung von Arbeitsschritten berücksichtigt.

Migrationsszenarien

In vielen Fällen bewährt sich eine sukzessive Migration, bei der Altdaten schrittweise bereinigt, kategorisiert und ins neue System eingespielt werden. Hier kann der gezielte Einsatz von Automatisierung helfen, Routineaufgaben zu entlasten und Datenqualität nachhaltig zu sichern.

Parallele Nutzung von Alt- und Neusystemen

Im Rahmen komplexer ERP-Projekte oder bei branchenspezifischen Digitalisierungen ist oft ein Mix verschiedener Szenarien sinnvoll: Die parallele Nutzung von Alt- und Neusystem gewährleistet, dass keine Information verloren geht und betriebliche Abläufe jederzeit kontrolliert bleiben.

Ganz gleich, ob es sich um eine Einführung im Mittelstand oder einen vollständigen Wechsel in einer spezialisierten GmbH handelt: Transparente Kommunikation, professioneller Support sowie regelmäßige Status-Updates über den Fortschritt sind für den Projekterfolg entscheidend. Ein Partner mit fundierter Branchenerfahrung und Expertise in der Integration digitaler Plattformen kann die Umstellung beschleunigen. Dabei ist es hilfreich, im Vorfeld offene Fragen zu klären und eine kostenlose Testmigration mit echten Datensätzen durchzuführen, bevor der endgültige Wechsel erfolgt.

Schlüsselfaktoren für die Akzeptanz im Team

Akzeptanz für neue Tools entsteht nicht von allein. Entscheidend sind transparente Kommunikation, frühzeitige Einbindung aller Fachbereiche und das offene Bearbeiten von Fragen und Vorbehalten im Team. Es hilft, einzelne Mitarbeitende als Multiplikatoren zu gewinnen und durch konkrete Erfolgserlebnisse zu zeigen, welchen praktischen Nutzen die neue digitale Arbeitsumgebung im Alltag schafft.

Schulungen für Branchensoftware

Die Investition in Schulungen zahlt sich am Ende vielfach aus – vorausgesetzt, sie sind auf die tatsächlichen Prozesse und Rollen im Betrieb zugeschnitten. Statt reiner Standardtrainings setzen fortschrittliche Anbieter heute auf modulare Formate: interaktive Webinare, praxisnahe Workshops und digitale Lernplattformen, in denen persönliche Fragen gezielt adressiert werden. So bleibt nicht nur der Umgang mit der Anwendung transparent, sondern auch Motivation und Lernbereitschaft im Team hoch.

Wichtige Trainingseinheiten können etwa das Bearbeiten komplexer Kalkulationen, die Nutzung datengetriebener CRM Tools oder das Management sensibler Informationen betreffen. Offene Formate fördern den Austausch, ermöglichen den Praxistransfer – und schaffen die Grundlage dafür, dass individuelle und teamübergreifende Arbeit mit dem System reibungslos gelingt. Flankiert von kontinuierlichem Support und kostenlosem Zugang zu aktuellen Updates oder Infomaterialien ist der Weg zu einem produktiven digitalen Arbeitsalltag geebnet.

Branchensoftware entwickeln lassen bei TenMedia

Wir von der TenMedia GmbH sind ein erfahrener Partner für individuelle Softwareentwicklung und nachhaltige Betreuung digitaler Systeme. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Konzeption und Umsetzung komplexer ERP-Branchenlösungen, die sich präzise in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren lassen.

Mit fundierter Branchenerfahrung und TÜV-zertifiziertem Qualitätsmanagement garantiert TenMedia stabile, sichere und stets aktuelle Anwendungen für Organisationen aller Größen. Die Entwicklung umfasst flexible Features, unter anderem Automatisierung, Monitoring und regelmäßige Updates, um Produktions- und Managementprozesse effizient abzubilden oder zu optimieren.

Auch die Migration bestehender Daten und die Anbindung an CRM oder weitere Geschäftsanwendungen werden umsichtig geplant und umgesetzt. Im Rahmen der Einführung von Branchensoftware im Unternehmen oder der gezielten Implementierung von Branchenlösungen für KMU werden die Arbeitsabläufe im Betrieb sorgfältig analysiert und angepasst. Jede Projektphase wird von uns zusammen mit dem Kunden transparent und agil gestaltet: von der Konzeption über das Testing bis zur Wartung.

Ob branchenspezifische Kalkulation, Service im Betrieb oder technische Herausforderungen: Mit TenMedia lassen sich selbst komplexe Projekte erfolgreich realisieren – für langfristige Effizienz und passgenaue Branchensoftware.